الذكريات الزائفة

عندما يتذكر المخ شيء لم يحدث أبدًا!

المقدمة:

الذاكرة هي من أعظم قدرات العقل البشري؛ فهي لا تكتفي بحفظ التجارب، بل تشكّل جوهر الهوية الشخصية وتوجّه قراراتنا اليومية. ومع ذلك، لا تعمل الذاكرة كجهاز تسجيل دقيق، بل تعيد بناء الأحداث في كل مرة نسترجعها. وهنا تنشأ ظاهرة مدهشة ومقلقة في آنٍ واحد تُسمى الذكريات الزائفة، وهي ذكريات لأحداث لم تحدث على الإطلاق، أو حدثت بشكل مختلف تمامًا عما نتصوَّره.

وفقًا لتقديرات بعض الدراسات، فإن ما يقرب من 25% إلى 30% من الأشخاص يمكن أن يُقنعوا بذكريات زائفة عبر الإيحاء أو التكرار، كما أظهرت تجارب العالمة إليزابيث لوفتوس (Loftus, 1997)، التي تعتبر من أبرز الباحثين في هذا المجال. هذه النسبة ليست مجرد رقم بل تحذير، إذ تشير إلى أن ذاكرتنا - مهما بدت واضحة - قد تُضللنا دون أن نشعر.

خلال هذا العرض، سنستكشف معًا:

• ما هي الذكريات الزائفة؟

• لماذا تحدث؟

• كيف تؤثر على حياتنا؟

• كيف يمكننا أن نواجهها ونميّز الحقيقة من الخيال؟

إنها رحلة لفهم الذاكرة، ليس فقط كأداة لحفظ الماضي، بل أيضًا كمصدر محتمل للخطأ والتشكيل الذاتي.

ما المقصود بالذكريات الزائفة:

الذكريات الزائفة (False Memories) هي ذكريات وهمية لأحداث لم تحدث إطلاقًا، أو حدثت بطريقة مغايرة للواقع، لكنّها تُخزن في الدماغ وتُسترجع كما لو كانت حقيقية تمامًا. تتميز هذه الذكريات بأنها قد تكون دقيقة بالتفاصيل ومصحوبة بمشاعر قوية، مما يجعل الشخص يعتقد جازمًا أنها جزء من ماضيه الحقيقي.

لا تُعدّ هذه الظاهرة نادرة، إذ وُجد أن ما يقارب 30% من المشاركين في دراسة (Garry et al., 1996) اقتنعوا تمامًا بذكريات غير حقيقية بعد تكرار تخيّلها عدة مرات، مثل الضياع في السوق في مرحلة الطفولة، رغم أن الحدث لم يقع فعليًا.

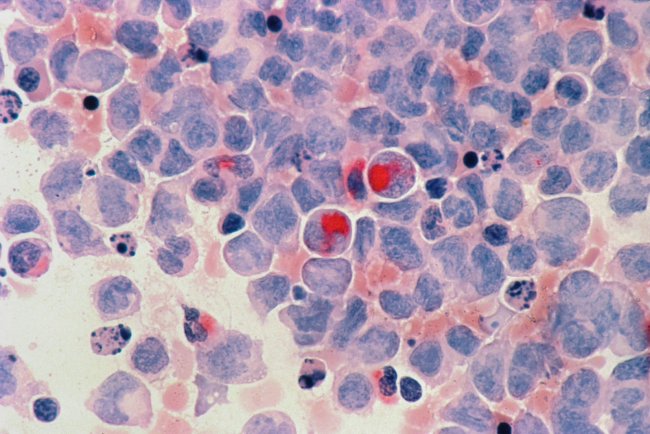

كما أثبتت دراسات أُجريت باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (functional Magnetic Resonance Imaging - fMRI) أن الدماغ يتفاعل مع الذكرى الزائفة بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها مع الذكرى الحقيقية، لا سيما في مناطق مثل الحُصين (Hippocampus) والقشرة الجبهية الأمامية (Prefrontal Cortex)

الذكريات الزائفة لا تنشأ بسبب الكذب، بل تُعدّ نتيجة طبيعية للطريقة التي يعمل بها دماغ الإنسان؛ إذ إن الذاكرة ليست خزانًا مغلقًا، بل عملية نشطة لإعادة بناء الحدث. ويمكن لعوامل مثل الإيحاء، والتكرار، والمعلومات اللاحقة أن تشوّه الذاكرة الأصلية أو تخلق ذكرى جديدة بالكامل.

بالتالي، فإن الذكرى الزائفة تمثّل خطأً عقليًا عميقًا، لا يمكن تمييزه بالسهولة التي نتخيلها، مما يجعل فهم هذه الظاهرة أمرًا ضروريًا في مجالات التعليم، والقانون، والصحة النفسية.

كيف ولماذا تحدث:

الذكريات الزائفة لا تنتج عن مجرد خطأ بسيط في التذكر، بل هي نتيجة لعدة عوامل معرفية ونفسية معقَّدة. تشير الأبحاث إلى أن الذاكرة البشرية لا تعمل كمخزن ثابت للمعلومات، بل تعتمد على عملية إعادة بناء للحدث، مما يجعلها عرضة للتشويه بفعل الإيحاء، والخيال، والمعلومات اللاحقة. ويعود هذا التشكُّل الخاطئ إلى خلل في إحدى مراحل الذاكرة، مثل التشفير أو التخزين أو الاسترجاع. فالدماغ لا يخزن الذكريات كما هي، بل يعيد تكوينها بناءً على السياقات والمعاني، مما يفتح المجال للخطأ. كذلك، تلعب مناطق معينة من الدماغ دورًا في هذه الظاهرة، أبرزها الحُصين (Hippocampus) المسؤول عن تكوين الذكريات طويلة المدى، والقشرة الجبهية الأمامية (Prefrontal Cortex) المسؤولة عن التحقق منها. وعندما يضعف نشاط هذه المناطق، تزداد احتمالية تكوين ذكريات غير دقيقة أو زائفة.

من أبرز العوامل المُسبِّبة لهذه الظاهرة: التعرُّض للإيحاء، وطرح الأسئلة المُوجَّهة أو المُتحيِّزة؛ إذ إن طريقة صياغة السؤال قد تُغيّر محتوى الذاكرة.

وقد أثبتت العالمة إليزابيث لوفتوس ذلك في تجربتها عام 1974، حيث عرضت على المشاركين مقطع فيديو لحادث سيارة، ثم طرحت عليهم سؤالًا: "كم كانت سرعة السيارة عندما (اصطدمت) أو (تحطَّمت)؟"

فأعطى المشاركون الذين سمعوا كلمة "تحطَّمت" تقديرات أعلى للسرعة، كما تذكّر بعضهم وجود زجاج مكسور في المشهد، رغم أنه لم يكن موجودًا أصلًا.

تكرار تخيّل أحداث لم تحدث فعليًا، مثل إعادة تكرار القصة، يؤدي مع الوقت إلى ترسيخها كذكريات حقيقية في عقل الشخص، مما ينقلنا إلى مفهوم تضخيم التخيل، وهو مفهوم يشير إلى أن تكرار تخيُّل موقف معين يمكن أن يؤدي بالفرد إلى الاعتقاد لاحقًا أن هذا الموقف حدث فعلاً في الواقع. في دراسة أجراها غاري وآخرون (Garry et al., 1996)، طُلب من المشاركين تخيّل عدة مواقف حدثت في طفولتهم، من بينها موقف أنهم ضاعوا في السوق. وبعد تكرار عملية التخيل، بدأ عدد من المشاركين يعتقدون أن هذا الحدث قد وقع فعلاً، رغم أنه لم يحدث في الحقيقة.

عامل آخر مهم هو تأثير المعلومات المضللة، ويحدث عندما يتعرَّض الشخص لمعلومات خاطئة بعد وقوع الحدث، مما يؤدي إلى تغيير في تفاصيل الذكرى الأصلية. هذه المعلومات الجديدة قد تندمج تلقائيًا في الذاكرة وتؤثر على محتواها بدقة. كذلك، قد يقع الفرد في أخطاء تمييز المصدر، حيث يخلط بين ما سمعه أو تخيَّله وبين ما رآه فعلاً، فيعتقد أن حدثًا تخيُّليًا أو مستعارًا من قصة شخص آخر هو جزء من تجربته الشخصية. وأخيرًا، تؤدي الحالات النفسية والانفعالية مثل التوتر الشديد، والقلق، واضطرابات ما بعد الصدمة إلى إضعاف قدرة العقل على تخزين الذكريات بشكل دقيق، مما يزيد من احتمالية تثبيت أحداث لم تقع أصلًا في الذاكرة طويلة المدى.

تأثيرها على حياتنا:

تؤثر الذكريات الزائفة بشكل مباشر على حياة الأفراد في عدة مجالات. فقد تسببت في شهادات خاطئة ضمن السياقات القانونية، وأثرت على الصحة النفسية عند تشكُّل ذكريات مؤلمة غير واقعية، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ أفكار خاطئة عن الذات والعلاقات. حتى في التعليم، قد تؤدي إلى ترسيخ معلومات غير صحيحة بثقة عالية، مما ينعكس على أداء المتعلم وتقييمه. هذه النتائج تؤكد أن الذكريات الزائفة ليست مجرد خلل عابر، بل ظاهرة مُعقَّدة تتداخل فيها الجوانب المعرفية والعصبية، ولها تأثيرات ملموسة على قرارات وسلوك الإنسان.

كيف نتعامل معها:

تُعدّ الذكريات الزائفة من التحديات المعرفية التي قد تؤثر على دقة الإدراك واتخاذ القرارات لدى الفرد. وللتعامل معها بفعالية، ينبغي أولًا إدراك أن الذاكرة البشرية ليست جهاز تسجيلٍ دقيق، بل هي عملية ديناميكية قابلة للتعديل والتأثر بالمؤثرات الخارجية، مثل الإيحاء أو المعلومات المضللة. ولذلك، عند الشك في صحة ذكرى معينة، يُنصح بالرجوع إلى مصادر خارجية موثوقة مثل الصور، التسجيلات، أو حتى شهادات من أشخاص حضروا نفس الحدث، وذلك للتحقق من دقة التفاصيل، وكما يُستحسن ممارسة مهارات التفكير النقدي وعدم التسليم التام بصحة كل ما نتذكره، خصوصًا عند غياب أدلة ملموسة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون لتقنيات الانتباه الذهني (Mindfulness) دور مهم في تقوية الوعي باللحظة الحالية وتقليل احتمالية الخلط بين الواقع والتخيلات أو التأثيرات السابقة. أما في الحالات التي تصبح فيها الذكريات الزائفة متكررة أو تسبب قلقًا أو ارتباكًا معرفيًا، فالتدخل النفسي المتخصص يصبح ضروريًا، من خلال العلاج المعرفي أو جلسات التحقق من الواقع مع مختص مؤهل.

الخاتمة:

تمثل الذكريات الزائفة تحديًا حقيقيًا لفهم طبيعة الذاكرة البشرية، إذ تكشف أن ما نعتقد أنه جزء ثابت من ماضينا قد يكون في بعض الأحيان مجرد بناء ذهني مشوَّه بفعل الإيحاء أو الخيال أو المعلومات اللاحقة. وقد أثبتت الدراسات أن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الإدراك الشخصي، بل تمتد آثارها إلى مجالات حيوية كالقانون، والتعليم، والصحة النفسية. لذا، فإن الوعي بطبيعة الذاكرة وآليات تشكُّلها، إلى جانب تنمية التفكير النقدي والرجوع إلى مصادر موثوقة، يُعد أمرًا جوهريًا في التمييز بين الحقيقة والتصورات الخاطئة. وفي ظل التطوُّر العلمي المتواصل، يبقى فهم الذكريات الزائفة ضرورة لفهم الذات وصون القرارات من الانحراف المعرفي.

المصادر:

https://www.researchgate.net/publication/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10567586/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16027179/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Rosen, B. (2023). False memories: Mechanisms and functional implications. Frontiers in Psychology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10567586/

Schacter, D. L. (1999). The seven sins of memory: Insights from psychology and cognitive neuroscience. American Psychologist, 54(3), 182–203. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.3.182

Okado, Y., & Stark, C. E. L. (2005). Neural activity during encoding predicts false memories created by misinformation. Learning & Memory, 12(1), 3–11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16027179/

كتابة :

أميرة العبيداني

سفر الشبيلي

هيفاء السبيعي

سلطان الشملاني

تدقيق ومراجعة: رزان سعد الشهراني

What's Your Reaction?